目次

1.簡易的反射型超音波骨密度測定システムとは

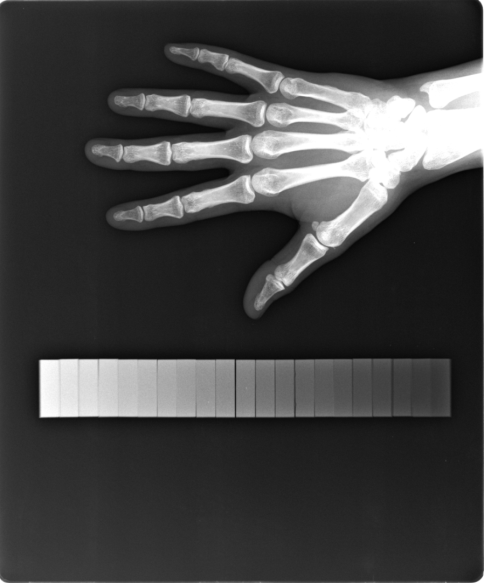

近年、歯科臨床では、インプラントなどの小手術や歯周病治療の際に顎骨の骨強度の情報が重要視されるようなってきました。現在、骨強度を推定するためには骨密度を測定することが最も合理的であると考えられています。骨密度の測定には、透過型超音波法(QUS)、Microdensitometry(MD)法、2重エネルギーX線吸収法(DXA)などが用いられています。歯科領域への応用を考えたとき、これら従来の手法には多くの問題点があります。まずQUSは踵骨や橈骨を、DXA法は腰椎や大腿骨を対象としており、顎骨の骨密度を直接測定することはできません。一方、MD法は本来、指骨を対象とした検査法ですが、口内法撮影に応用して顎骨の骨密度を測定する試みがなされてきました。しかしながら、この手法は放射線被爆を伴う検査であり、基準ファントムを同時撮影することの煩雑さや規格化の難しさなどから実用化されるに至っていません。

本研究で開発されている簡易的反射型超音波骨密度測定システムとは従来の透過波を用いたものと異なり、トランスデューサ―(超音波の発信機および受信機)がひとつで良いことから、聴診器のような形態で、これまで不可能であった顎骨の骨密度の直接測定を可能とするものです。

本研究で開発されている簡易的反射型超音波骨密度測定システムとは従来の透過波を用いたものと異なり、トランスデューサ―(超音波の発信機および受信機)がひとつで良いことから、聴診器のような形態で、これまで不可能であった顎骨の骨密度の直接測定を可能とするものです。

- QUA

- DXA

- MD法

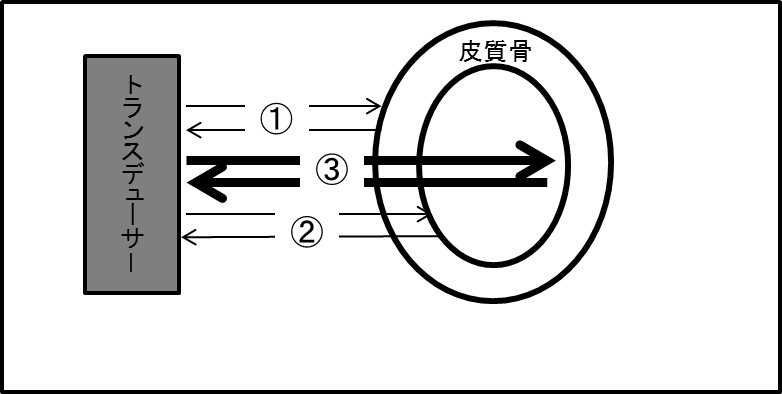

2.測定原理

骨内部を通過し、反対側の皮質骨内面で反射した超音波(③)がトランスデューサ―に戻ってくるまでの時間を測定し、骨の厚みを徐すことで超音波伝播速度(SOS:m/s)を算出します。

SOSは通り抜ける物質の密度が高いほど早くなる性質があり、SOSを計測することで骨密度が推測できます。

SOSは通り抜ける物質の密度が高いほど早くなる性質があり、SOSを計測することで骨密度が推測できます。

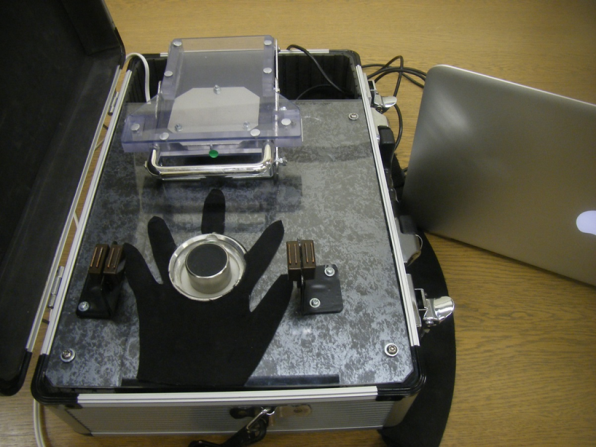

解析装置の外観

解析装置の外観

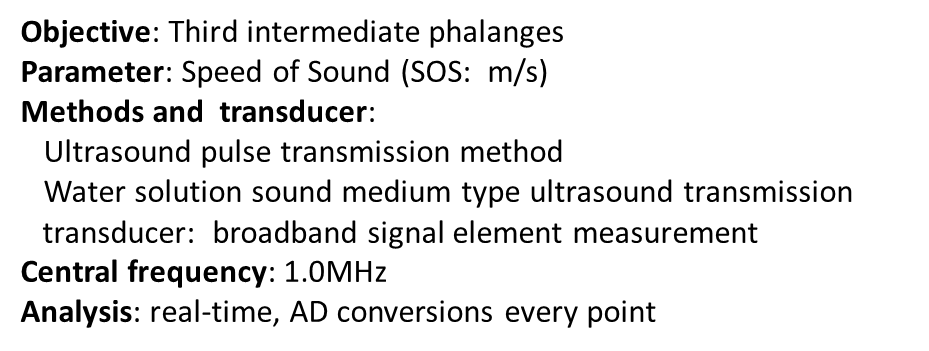

3.研究内容

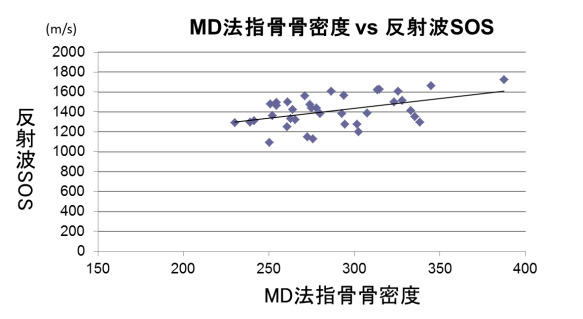

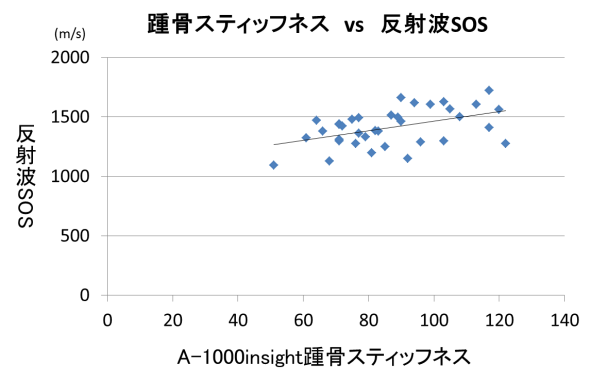

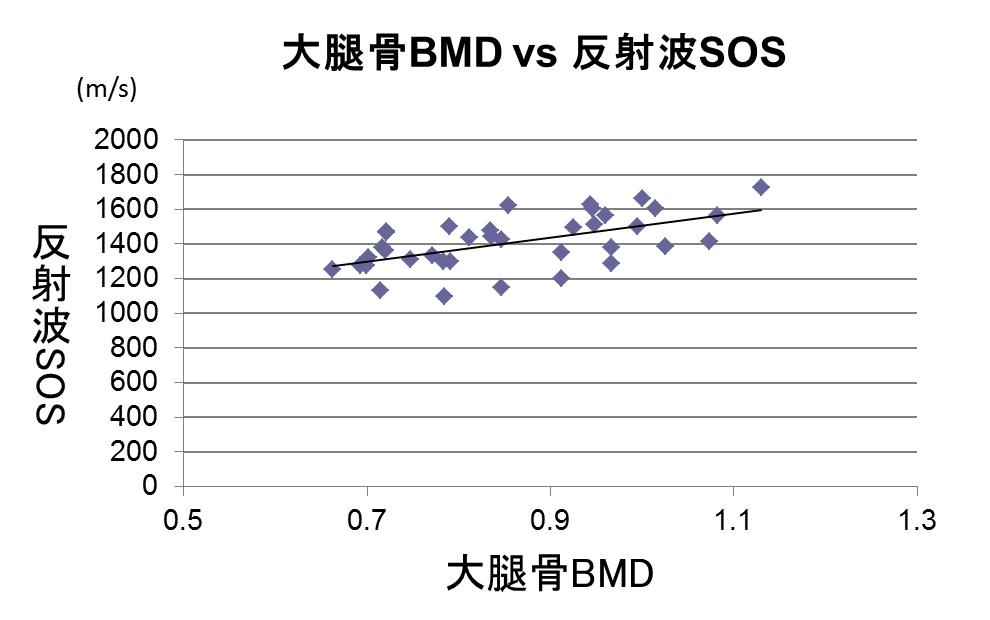

本システムの測定精度は従来からある他の検査法(QUS, DXA, MD法)との比較で、一定の測定精度が認められています。

本システムによって骨密度を測定できる可能性が示されており、顎骨など従来の手法では解剖学的に測定が困難であった部位に応用可能であるとともに、トランスデューサ―が1つで良いことから、小型化、低価格化が容易であるなど、利点が大きいものです。